ホームへ

海上自衛隊生徒教育/少年術科学校の変遷

1 少年術科学校創設の経緯

1 自衛隊生徒教育始まる

29年7月の海上自衛隊発足当時から、特殊な技能を要する水測員・電信員等の要員確保とその術科教育は急を要する問題であった。旧海軍における少年兵(満14歳以上17歳未満)の実績からも、これら音感や打鍵等の技能は、教育の開始年齢が低いほど良い結果が得られることは証明済みであったため、30年度業務計画策定に当たってこの問題が取り上げられ、防衛庁として「自衛隊生徒」の制度を採用することが決定された。

海上自衛隊は30年4月、少年隊員(15歳以上17歳未満)を115名採用し、4月6日から舞鶴練習隊で「第1期少年練習員」として教育を開始した。

同年8月15日、防衛庁訓令に基づいて自衛隊生徒の制度が陸海空3自衛隊で施行されることになり、第1期少年練習員は、「第1期海上自衛隊生徒」と改称された。生徒が従事する職務は、海上自衛隊は通信・水測、陸上自衛隊は通信・施設、航空自衛隊は通信・レーダー・整備であり、生徒の期間はおおむね4年と定められた。

服制は、当初は一般海士隊員と全く共通のセーラー服で、服制の上での区別はなく、難関を突破して入隊した生徒の大半に失望感を与えたようであった。

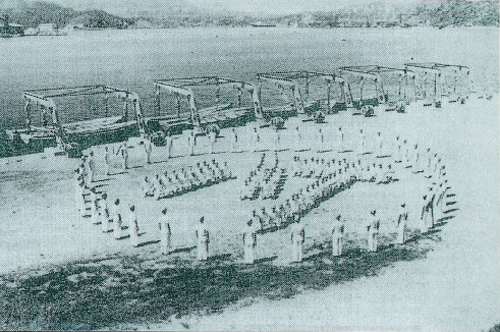

第1期生徒による(少)の

人文字

1期生徒は、練習隊における教育終了後、30年10月3日に術科学校(田浦)に入校し、同校教育部の通信科及び水雷科に分かれて部隊実習も含めた術科教育を受けて、入隊してから通算4年の後に生徒課程を修了し、3曹に昇任した。

このようにして生徒教育が始められたが、初期の教育体系は、表1のとおりであった。

31年1月10日、術科学校が江田島移転となり、1期生徒は江田島に移った。

1期及び2期の生徒教育の結果、教育期間4年間のうち、入隊から2年経過後に1年3か月の部隊実習を行うには時期が過早であり、本科の前期のみを終えた生徒にとってはその時間も過大であることが判明したので、34年9月、4期生徒以降は表2のとおり教育体系が改められた。

33年4月1日、術科学校は1術校となった。35年2月1日、1術校に生徒教育部門として教育第2部が新設され、10月1日に「生徒教育部」に改められた。

初期の生徒教育は、言わば旧海軍の少年通信兵及び少年水測兵の流れをくむものであった。その後軍事技術の進歩に伴い、広範に電子化が進んだが、有能な電子整備員を短期間に養成することは困難であったので、これを生徒教育に求める要請が高まり、42年7月1日に「電子整備課程」が、さらに44年3月1日に「航空電子整備課程」が増設された。また、生徒の一部を航空士に充てる場合の教育は、1期生徒以来3曹昇任後に行われていたが、46年1月8日から生徒期間中に実施されることとなった。かくして、生徒の進出する職域は拡大し、その果たす役割もますます重要性を増すこととなった。

2 普通学教育の強化

生徒制度発足当初は、生徒各人の希望により教育部隊機関近傍の定時制高校に通学し、学校・部隊側もこれを奨励して便宜を供与していた。生徒教育においては、普通学教育は人間としての教養の基礎となる重要な部分として実施されており、1術校において鋭意研究し、生徒教育終了時に生徒全員が高等学校卒業資格を得られる方策を海幕に上申した。その後、海幕で広島県教育委員会や文部省関係部局との折衝に当たった結果、34年1月から、広島市の県立国泰寺高等学校(旧広島一中)の通信制課程を受講させ、生徒教育課程の普通学教程をこの通信制課程教育の一部として認め、4か年の就学後に高等学校卒業資格を付与することになった。この決定までの経過における1術校関係者、特に普通学科教官の飽くなき努力と広島県教育委員会及び国泰寺高校の前向きな対応、それに基づく広島県知事と文部省側の積極的な理解は、特筆すべきものがあった。

国泰寺高校入学式

このような経過を経て、34年1月10日から、3期生徒の一部と4期生徒の全員が「国泰寺高等学校通信制課程」に集団型として就学し、生徒教育終了の時点で同校の卒業資格が付与されることとなった。

3 少年術科学校の設立

心身共に急速な成長期にある少年を採用し、長期の団体生活と教育訓練によって装備の高度化・多様化に対応できる中堅海曹を育成する生徒教育には、1術校における一般の術科教育とは異質な面が多く、また、一般の学生と居住を共にすることによる弊害もあったので、生徒教育を同校から分離することが検討された。

3次防計画における計画事項として、生徒教育の重視と、併せて1術校の規模拡大による非能率化の解消を図る方策として、同校から生徒教育部を分離し学校として独立させることが検討された。学校新設の場所としては、当初から江田島の現在地が考えられ、グラウンドは時期を見て1術校南官舎地区の一部を取り払う計画が推進された。

44年の業務計画作業が開始された段階では、学校の設立は困難視されていたが、43年7月2日に陸上自衛隊少年工科学校(武山)で渡河訓練中の生徒が13名も水死するという痛ましい事故が発生したことから、生徒教育における管理体制の必要性とその強化が各部に認識されることになり、学校の設立が具体的に検討される機運を生じた。

学校の名称は、「生徒学校」を始めとして幾つかの案が検討されたが、最後に「少年術科学校」と「電子学校」の両案が残り、海幕長が前者の採用を決定した。

「少年術科学校」(初代校長:宮田敬助海将補)は、45年3月2日に創立の運びとなり、それまで呉教で実施していた生徒基礎課程は少年術科学校に統括され、生徒教育は一元的な管理の下に実施されることとなった。

生徒による学校看板設置

4 生徒の採用状況

生徒制度創設当初の基準員数は120名で、そのうち通信が100名、水測が20名であったが、最初の29年度は採用数の22倍に達する応募があった。その後やや低調となり、36年までの応募平均は16.4倍であったが、37年度から40年度にかけて応募は増加し、平均27倍に達した。その後は経済的な好況と、高等学校進学率の上昇の影響もあって、応募者は減少する傾向を示し、特に45年度から49年度は、5.5ないし7.2倍まで落ち込み、良質な生徒の確保が危ぶまれる時期があった。

45年3月に「少年術科学校」が設立されたことも反映してか、50年度以降は応募状況が好転し、59年度までおおむね20倍を超える応募倍率となったが、60年からゆるやかに漸減の傾向を示した。その後、13年(第47期生徒)までのこの制度の平均応募倍率は、次のとおり16.2倍の高率を保っている。

2 少年術科学校の果たした役割

1 生徒教育の特質

生徒教育の対象は、海上自衛隊の中でほかに例を見ない15歳から19歳までの人格形成上重要な時期にある若者で、隊員であるとともに高校生であるという指導上最も難しい成長過程にあるため、生徒の身上、素質及び性向を早期に把握し、実態に即したきめ細かい指導を要するなど、他の一般隊員教育には見られない特質がある。また、教育内容が普通学を含め広範にわたるため、普通学、術科及び体育の連携を密にし、バランスのとれた教育が求められる。さらに期間が長期であるところから「一貫性のある段階的教育」において、反復指導による累積効果の実を上げることが必要とされる。

2 生徒教育の方針と現場の取組み

生徒教育は特別な教育であることを認識し、基礎教育を重視して、知育・徳育・体育の均整のとれた育成に努めるとともに、初級海曹として必要な知識技能の定着を図るよう、教育現場においては多くの関係者が常に思考をめぐらせ努力してきた。

少年術科学校では、生徒教育に当たり、①団体生活を通じて、自衛官として必要な使命感、規律心及びその他の資質を養成強化するとともに、社会の一員として必要な徳性をかん養する。②訓練、体育及び鍛錬行事を通じ、節度ある動作を習得させるとともに、旺盛な気力及び体力を育成する。③普通学教育により、海曹として必要な高等学校程度の学力を習得する。④術科教育により、当該術科における中級特技員以上の専門的術科能力を育成する。を掲げてきた。

この大方針のもと、装備の近代化する海上自衛隊の術科特技員はいかに在るべきかと、挙校一致して、①生徒を大切にし、生徒中心と考えよ。すなわち、生徒を勉学及び心身の鍛練に専念させることを第一とし、雑作業には職員自ら当たれ。②職員は傍観者や評論家ではなく、実践者である。すべての職員が生徒の教育に責任があることを自覚せよ。③機会教育に配慮し、信賞必罰を旨とせよ。④生徒のクラブ活動の指導に積極的に参加せよ。⑤高等学校との対外試合を通じて、生徒の視野の拡充に努めよ。との心構えをもって業務推進に努めてきた。

若年者を教育により術科の熟練者として養成するという旧海軍における考え方を、戦後海上自衛隊という全く新しい母体が受け継ぎ、装備の急速な発達とこれらの近代化に順応し得る中堅海曹を育成するため、教育現場においては、職員・教官はそれぞれ大変な責任を感じ、同時に使命感に燃えつつ、日夜このような自律・自戒を胸に、精進努力した。

しかしながら、競争率十数倍の難関を突破して集まった15歳の少年隊員には、彼らなりの悩みがあり、受入れ側にも大変な戸惑いがあった。

少年達は集団生活を始めると、例外なく1週間から10日くらい経ってホームシックに襲われ、一度ならず再三退職をも真剣に考える。その上、上級生からも厳しくしつけられ、厳しい訓練の連続に今にも挫折しそうな毎日が続くが、その都度、教官は我が弟を諭すごとく共に語り、そして考え、元気づけ、一方、クラス仲間に相助けられながら同期生としての絆を深めていく。

教官には指導力に優れた生徒出身者を充てる措置を執っており、生徒の揺らぐ心理を見極めつつ指導しているうち、彼らにも少しずつ自衛官らしさが身についていく。教務や訓練の意味・使命等がそれなりに理解できるころになって、クラブ活動に生き甲斐を見出し、生徒綱領(後掲)を我がこととして眺められたり、少年術科学校のスマートなシンボルマークに愛着を感じたりするようになる。2年生になると、1期後輩の下級生も入校し、彼らに校内生活について胸を張って語れるようになるが、4年間の教育期間を通して見れば、まだ前期課程を終わったばかりであり、この後術科を叩き込まれる正念場の中期・後期課程の2年2か月を経るころには、ようやく各生徒の風貌にも逞しさが見られるようになる。そして、更に仕上げの部隊実習6か月を終え帰校するころには、立派な中級特技員らしさが動作にもうかがわれ、中堅海曹たるにふさわしい逞しさに精悍さも加わり、胸の特技マーク、運動能力マーク等がそれを更に引き立ててくれる。

最後に、初任海曹となるための3か月の期間を経て、部隊へ巣立って行くのである。

3 生徒教育の効果

■術科面

生徒の中学校卒業時における学業成績は、14期生徒(43年4月入校)まで成績優良グループの分布は50%を超えていたが、21期生徒(50年4月入校)まで若干減少の傾向を示した。しかし、22期生徒以降増加の傾向が見られ、生徒はおおむね平均以上で粒がそろっていると判断される。このような生徒に対して、一般素養を基に、4年間の一貫した教育により中級特技員としての技能を修得させ、将来の伸展性に役立つ専門の教育を実施しているため、卒業後の術科練度の向上には見るべきものがあった。

■体育面

学校を挙げて体力の鍛錬に力を入れ、全生徒が必ずいずれかの運動クラブに所属するよう指導し、教官も率先してクラブ指導官を務めているため、入校時の、どちらかといえばひ弱な体力も、卒業時には飛躍的に進歩発達した。

31年、江田島に術科学校を開設後、同5月に柔道・剣道・水泳等の同好会が発足、34年にはこれら運動部の同好会は9部となった。生徒はこれら運動部に入部し、早くから頭角を現し始めていた。

生徒教育部は、教務や訓練に支障のない限り高等学校との対外競技への参加を勧めていた方針もあって、生徒チームの校外における活躍の機会は年ごとに増え、海上自衛隊における水泳や柔剣道の全国大会においてもその成績は顕著なものがあった。また、全自衛隊生徒対抗ラグビー・空手道大会、さらに、34年からは定時制・通信制における高等学校の空手道・バレーボール・陸上競技全国大会で優勝又は上位入賞の実績を重ね、「江田島の海上自衛隊生徒」の名はいずれの競技においても高まる一方であった。

■精神面

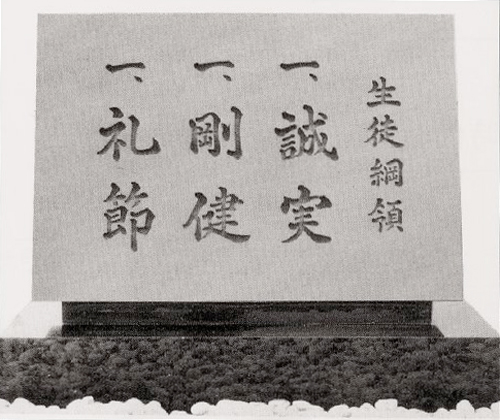

〔生徒綱領の制定―生徒の気質〕

|

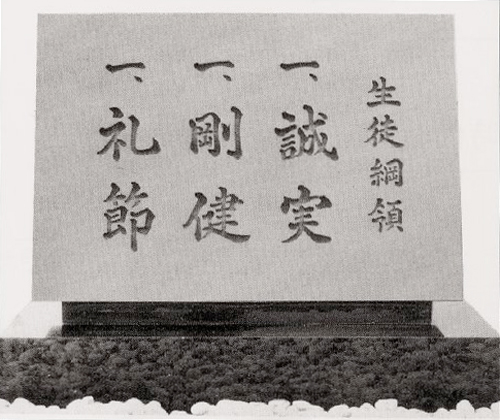

52年11月、校長より「少年術科学校にはまだ校訓がない。防大には「学生綱領」なるものがあり、「廉恥」、「真勇」、「礼節」を三本柱として、広く、深く、学生間に浸透するとともに、先輩が作ったものだという自覚の下に、自律・自戒を旨としている。このようなことからも、生徒に「綱領」を考えさせ、恒久的な精神的基盤を樹立させることが必要である。」との指示があり、「生徒綱領」を生徒に作らせることとした。 52年12月、これを冬期休暇の課題として与え、翌年1月、生徒の考えた約500余件の中から、2文字組合せの単語6語を選び、生徒の班単位で選択させ、さらに少年術科学校の校訓たるにふさわしいものとして、「誠実、剛健、礼節」を少年術科学校の校訓・校是とすることを生徒会の手続により合意し、53年6月23日、校長承認により最終決定した。翌54年2月、江田島町元教育長(野坂忠衛氏)の力強い揮毫の文字を御影石に刻し、少年術科学校庁舎前に完成した。

・誠 実:「我々生徒は、真心を持ち、信頼される人物になろう」

・剛 健:「我々生徒は、心身を鍛え、勇気ある人物になろう」

・礼 節:「我々生徒は、上級者を敬い、下級者を慈しむ人物になろう」

との、生徒総員の実践理念を込め、この綱領碑裏面に、次のように記している。

「この綱領は、美しい自然と由緒ある江田島に学ぶ海上自衛隊生徒が、母校を愛し、生徒であることに誇りを持ち、より良い生活を築くため、旧年6月12日生徒総員の合意により定めたものである。ここに先輩の労苦を偲び、将来更にこれが展開することを祈念し建立する。」

昭和54年2月吉日

第二十一期生徒 第二十二期生徒

第二十三期生徒 第二十四期生徒 |

生徒綱領碑

〔少年術科学校シンボルマークを制定〕

|

定期的に行われる海上自衛隊ないし陸海空自衛隊対抗の各種大会には、必ずと言ってよいほど生徒が選手として参加し、華々しい成果を収めてきた。このようなことから、生徒の使命感・団結心・一体感を鼓舞するのに役立つシンボルマークを作れないかと、かねがね職員・生徒間に要望する声があり、これのアイデアを募集した。集まった中から、当時生徒と身近に接していた第1分隊士(三谷昭康3尉)の、江田島の地形と、若鷹、MYSSのユースを連想させるスマートな図案を、46年6月24日、少年術科学校のシンボルマークとして決定した。

シンボルマーク |

3 以後の術科教育体系への織込み

1 時代の流れと生徒教育

45年3月には、長年の念願がかなって少年術科学校の開校に漕ぎつけたが、1期生徒採用以来、高い応募競争率が続いてきた生徒制度において、43年14期生徒の応募からやや減少傾向を示し、50年の21期生徒にかけて1桁の応募倍率を示した。

一方、政府は行政改革という大命題に取り組みつつあり、各省庁と同様、防衛庁もこの流れに沿って各制度等の見直しが余儀なくされることとなった。この趣旨から、54年度採用分(25期生徒)から生徒採用数の縮少が検討され、次のように決定された。

・陸 上:500人 → 250人

・海 上:120人 →

60人

・航 空:100人 →

50人

これに併せて、生徒制度の要否を含めて、行政改革にのっとった業務の効率化・合理化の面から一大検討を加えることとなったが、これは制度そのものの効率化にとどまらず、いかにして制度・組織をスリム化するかということであった。かくして、生徒制度は、少年術科学校の設立10年後にして、早くも辛い決断を迫られることになった。時あたかも、生徒の採用数の半減に踏み切った2年前、すなわち51年度採用の22期生徒から、応募倍率が再び2桁に伸びつつあったのも皮肉なものであった。

2 生徒教育統合化案

防衛庁は、制度・組織のスリム化を推進する一環として、教育部門においても、高校卒業資格の取得という共通部分の多い自衛隊生徒教育の統合について検討を始めた。

この統合案としては、当時実施していた

・陸上自衛隊:神奈川・横須賀 少年工科学校

・海上自衛隊:広島・江田島 少年術科学校

・航空自衛隊:埼玉・熊谷 第4術科学校

のうち、施設・規模等から、陸上自衛隊の横須賀・武山地区で陸海空3自衛隊統合の生徒教育を実施し、陸将補を校長とする共同機関として「自衛隊生徒学校(仮称)」を陸上自衛隊少年工科学校の所在地に新設するというもので、その内容は、おおむね次のとおりであった。

|

・組織、定員:少年工科学校の規模を大きく変える必要はない。

・施 設:少年工科学校の現有施設を利用するほか、近在部隊の施設活用を図り、不足分については増設する。

・教育カリキュラム:統合可能な部分については極力統合する。

・在校生の高校編入:各学校における一般基礎学の履修状況が異なり、湘南高校(陸上自衛隊生徒の編入校)への転入は不可能であるので、各校の在校生は59年度まで従来どおりとする。 |

この統合案について、各幕の意見は次のとおりであった。

|

・陸幕:教務運営上の困難さを感じる。主として既存の施設を利用し不足する部分を新設するということで、不安や不便要素はあるものの、原則的には積極的な反対はない。

・空幕:陸上自衛隊の環境下においての統合教育であるため、種々の不便要素は考えられるが、もともと生徒制度そのものに必ずしも積極的でなかったため、特に反対はない。

・海幕:統合案には、強く反対する。 |

海上自衛隊が統合案に反対の理由は、「海の生徒制度は、早期教育及び長期教育を必要とする特定の術科(水測、通信)に限定し、術科の中核となる者の養成を目的として設置されたものである。生徒の統合に関する内局案は、普通学教育の合理化による一部の定員減を除き、術科に関する教育効果は低下するものであり、これは、生徒制度の設置目的に逆行するため受け入れられない。」ことであった。

なお、これを具体的に取り上げると、次のとおりである。

|

・教育環境:服務が陸上自衛隊方式とならざるを得ず、シーマンシップを最も要求される生徒に対し、海上訓練(カッター、水泳)の制約がある(海上での効率的な水泳訓練の実施は極めて困難)。また、術科教育教材は、江田島での教育に比較し、極めて不十分である。

・3級無線通信士認定校:改めて認定を受ける必要があるが、直ちに認定が受けられる保証はない。

・高校通信教育:現在在籍生徒の湘南高校への編入が不可能で、経過措置として、少年術科学校を併存する必要がある。 |

なお、長官指示の合理化の主旨に沿った代替案として、少年術科学校の1術校への併合が考えられるとして、統合案には賛成しなかった。

3 少年術科学校廃止、1術校へ併合

海上自衛隊としては、海を活躍の舞台とする隊員に必要な資質能力は、海に基盤を置く教育訓練や日常の生活指導を通じて培われるものであり、江田島の伝統と環境は、海上自衛隊生徒の教育に欠かせないものであって、他をもって代えることはできないと主張し、統合案に反対した。しかし、防衛庁としての行政の簡素化、効率的な隊務運営の一環として、生徒教育をめぐる情勢の変化を認識し、「少年術科学校」を廃止し1術校へ併合することを選択した。

なお、併合に当たって、次の各項目につき検討がなされた。

|

・一般隊員が生徒に与える影響:実際の教育及び生活の場は、少年術科学校の施設を使用するため特に問題ない。

・1術校の管理支援:教育及び生活の場は、従来と変わらない。少年術科学校が独立した時点に比し、1術校は教育第4部が減っているため、管理支援は十分に可能である。

・収容能力:曹候制度の採用、高学歴社会等の事象から、生徒採用数の増大は当面考えられない。

・認定校の継続:認定校としての認定基準を満たす施設・教材・カリキュラム等は変わらないため、今後も引き続き認定が可能である。

・募集への影響:生徒制度への認識は十分定着しているため、「少年術科学校」の名称がなくなるが、実体がそのまま存在するため影響は少ない。

・高校通信教育に対する影響:通信教育は、既に22年の実績を有し定着しているため影響はない。

・部外、特に父兄会に対する影響:全国組織の父兄会(海若会)があり、計画発表段階では相当の影響があるものと考えられたが、伝統ある地に、実体が変わらずに存在するため、時が解決するものと考えられる(武山への統合案に比較すれば、その影響は少ないものと考えられる。)。 |

そして、紆余曲折の後、再び1術校「生徒部」となった。ただし、生徒教育は、同じ建物、同じ環境の下で連綿として続き、12年間にわたって培われた少年術科学校の伝統と美風は、1術校生徒部に受け継がれ、更に発展していくものと期待されている。

閉校及び1術校への併合に先立ち、わざわざ生徒のため来校して、このことを生徒にじかに語りかけた海幕長の一語一語は、生徒に深い感銘を与えた。

4 術科教育の1術校教育体系への織込み

■併合後の教育体制

少年術科学校として運営してきた組織を廃止し、生徒部としてそのまま存続させるため、1術校における教育の取組みは、次のとおりとする。

|

・生徒を教育する環境、施設又は取組み方等の考え方は、今後も変わらない。

・併合後、1術校の他の教育部等と生徒部との兼合いは、①生徒教育独自のものは、主として、生徒部において処理、②1術校内各教育部として、共通してかかわり合いのある事項については、極力一本化して処理する。とする。

・生徒定員の減に伴って効率化すべき職員の定員は、これを減とする。 |

■生徒教育の態勢

|

・現在の少年術科学校の施設を引き続き使用できる。

・生徒の術科教育は、現状どおり1術校の教育訓練施設及び教材が使用でき、一部教官の支援も受けられる。

・3級無線通信士の国家試験一部免除校としての認定が引き続き受けられる。 |

このようにして、生徒教育の特質を今後とも継続、伸展させるため、1術校の教育部と学生隊の機能を併せ持った「生徒部」を設置することにより、少年術科学校の名称はなくなったが、従来の学校としての機能をそのまま「生徒部」に残すこととなった。

しかしながら、知育・徳育・体育の均衡のとれた全人教育が要求される生徒教育は、他の術科教育の体制とは全く異なる体制が必要であり、教官として、親として、かつ兄としての務めが要求される職員についての定員減は、既に教育改革が叫ばれていた折、その因をなす若者の性向の変化を踏まえてより慎重に検討すべきであったという感は免れない。